ЧАСТЬ 1: Время захоронений. Склеп под Троицким собором: прп. Корнилий, обретение его мощей; Бутурлины; Львова.

Со времени основания Успенской девичьей обители в Александровой слободе, с середины ХVII века и до уничтожения монастыря в 1923 году несколько тысяч усопших обрели в его стенах вечный покой. Нам известны имена двух с половиной тысяч монахинь, но кроме них, погребались в обители и священнослужители, и миряне-благодетели.

Нетронутыми варварской рукой советских устроителей «новой жизни» остались лишь насколько захоронений в подклете под алтарем Троицкого собора.

Это погребение духовника монастыря, иеросхимонаха Корнилия, скончавшегося 11(24 по н.ст.) 1681 года.

Еще до его прославления в лике святых при служении панихид у его гробницы отмечались случаи благодатной помощи, и об одном из исцелений – от слепоты человека в 1862 году сделана была надпись на каменной стене усыпальницы.

После возобновления богослужений в Троицком соборе (в 1946 году, в день памяти преп. Корнилия), с большом трудом прихожанам удалось получить доступ к гробнице и освободить захоронения от хранившегося там угля. За аренду помещения с общины брали немалые деньги. Возобновилось служение панихид, а с 80-х годов стали совершаться и молебны преподобному Корнилию.

В мае 1995 года по благословению епископа Владимирского и Суздальского Евлогия епархиальной комиссией под руководством археологов мощи были подняты и во время всенощного бдения, после литии вокруг стен обители, перенесены в Троицкий собор.

В той же усыпальнице под алтарем находятся еще 7 захоронений. Большей частью это родовая усыпальница Бутурлиных, имение которых находилось неподалеку в селе Крутец: генерал-аншефа Ивана Ивановича +1738, его супруги Марфы Тимофеевны, их сына Аркадия +1775, дочери Анны, в замужестве Головиной + 1774, а также внучки Анастасии Аркадьевны +1807 и правнука отрока Сергея Павловича Рунича +1798 г.

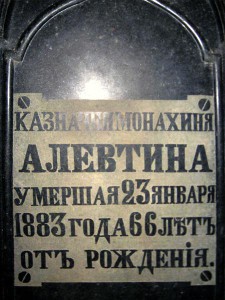

Исключение составляет погребение казначеи царевны Марии Алексеевны княжны Евфимии Андреевны Львовой +1727 г., это, за исключением преп. Корнилия, наиболее раннее захоронение. Два надгробия не подписаны.